「最強の子育て」で2020年の大学入試改革の内容と方向性について読んで、

「方向性はこうだよなぁ」

と思ったんだけど(http://aso4045.hatenablog.com/entry/2018/02/06/224158)

一方で教育現場の疲弊が進んでいることや、大学のレベルが厳しくなってきてるって話も…。

「文科省、どうやねん?」

と思ってたトコに本誌の広告を見たので読んでみる気になりました。

豪雪影響で入荷が金沢にはなかなか届かなくて、入手は遅れましたがw。

…まあ、なんとも複雑な状況ではありますな。

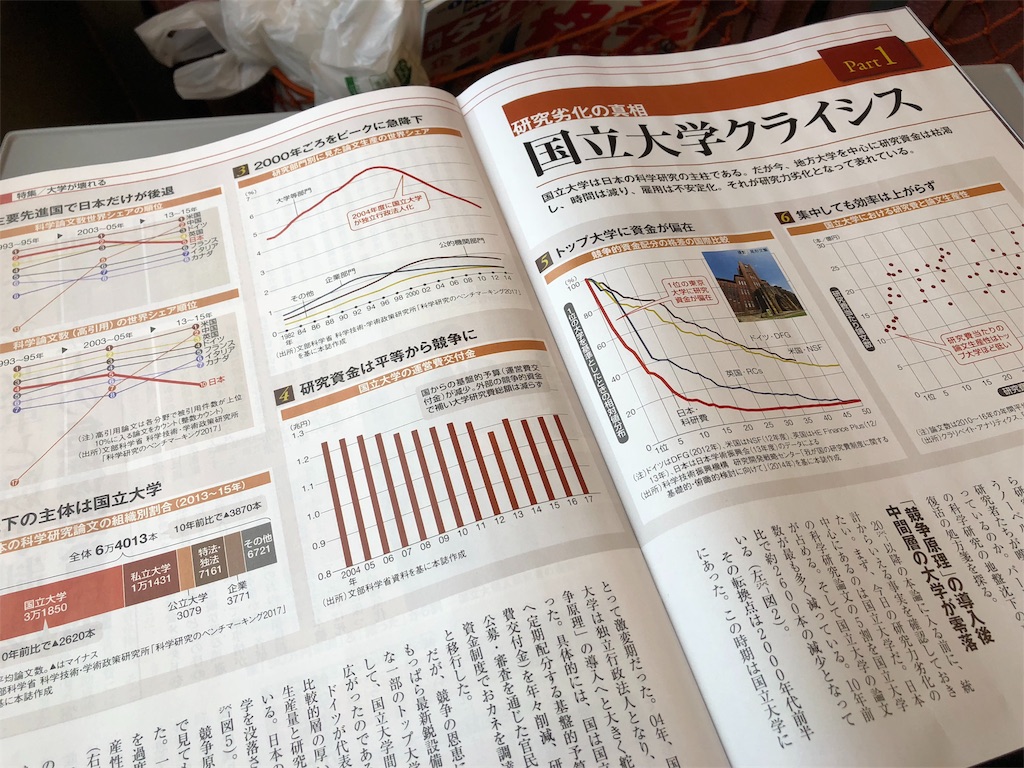

冒頭にデータが紹介されてるんですが、確かに状況は厳しい。

しかし国の財政なんかも考えると(「敵役」の財務省官僚のインタビューもあります)、

「予算を増やせ〜」

で済む話でもなく…(民意がそこに集まれば別ですが)。

しっかりとしたことを論じるには知識がなさすぎるんですが、雑感としてのメモは以下。

・国立大学と私立大学は切り分けて考える必要がある。

・国立大学の苦境は独法化や競争原理導入をした04年の大学改革に端を発している。

・競争原理の導入は研究費獲得競争につながっているが、この仕組みが全く上手く回っていない。(要は配分の仕組みがマズイ)

・配分の仕組みという点では(財務省が指摘してるように)運営費交付金頼りという構造は改善しなきゃいけない。が、「どうやって」が大学に放り投げられても…。

・大学サイドの戦略不足も見える(学長団体が政府に対して動いている英国との比較や、金沢大学の成果なんかを読むと)

・私立大学の課題は「少子化」。しかしコレは競争するしかないだろう。その中で独自性を生み出し、選ばれ、生き残るしかない。

・事務職雇い止めは非正規労働者対策のとばっちり。ただ民間企業も同じ事態に直面しているからなぁ。(記事に出てる通り優秀な秘書なら、働き先はあるような気がする)

…てな感じかな。

「文句言ってても仕方ないから、取り敢えずやれることやる」

って動きもあって、それを組織的にやってるのが金沢大学…ってのは、ちょっと驚き。

保守的な土地柄なんだけどなぁ(まあ「新しモン好き」のトコもあるかw)

<本来、大学はなすべき改革のみに傾注すれば研究環境を好転させられ可能性だってある。昨年9月、金沢大学は中堅国立大学として初めて日本の競争的資金の助成で最高峰のWPIに選ばれた。(中略)学長が同大の有力ラボを集めてWPI採択の実現プロジェクトを組成し、1年半にわたって取り組んだ結果だという。>

子どもたちが大学へ行くのは5年後以降。

その頃の大学事情がどうなってるのか。

僕の興味はここなんですがねぇ…。